上流には不気味な柳屋敷

中渋谷村は、江戸の外れにある。

中渋谷村は、江戸の外れにある。

ほとんどは田んぼと畑になっているが、大山道の途中にある二つの坂道──宮益坂と道玄坂のあたりに小さな町ができていて、それぞれ渋谷宮益町、渋谷道玄坂町と名付けられていた。

その宮益町の、とある長屋の子どもたちが、このところぴたりと食欲が絶えていた。

このあいだまでは、飯どきになれば、

「おっかあ、腹減った」

の声がうるさいほどだったのである。

それがなにも言わない。三杯食べていた飯を一杯しか食べない。

長屋のおかみさんの一人が怒鳴った。

「お前、どこかでなんか食っているのかい? 草の実だのには毒があったりするから、やたらと食べるんじゃないよ!」

叱られて、正直な子どもがついに白状した。

「川に流れて来る、白くて細いうどんを食っているんだよ」

「細いうどんが流れて来るだって?」

「うん。すごくうまいよ」

「毒かもしれないのに、変なものを拾い食いするんじゃない」

「わかった。もう、食べない」

と、子どもは素直に謝った。

だが、不思議ではないか。なぜ、川にそんなものが流れて来るのか。

「へえ、これか」

「へえ、これか」

一目見て、魚之進は感心した。

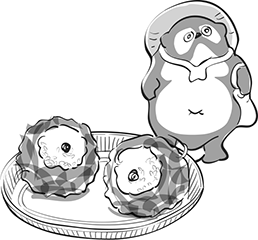

いかにもたぬき寿司なのである。

酢飯がおにぎりより真ん丸く握られている。それにかつおぶしをいっぱいくっつけているのだが、正面だけは白い酢飯が見えるようにしてある。そのかたちがまさにたぬきの腹に見えるのである。

しかも、真ん中に細かく切った紅い梅干しのひとかけらが載っている。これはへそに見立ててあるのだ。

「見えるな」

と、魚之進は言った。

「ええ、たぬきに見えます」

「飴に名前なんかあったんですか?」

「飴に名前なんかあったんですか?」

「ああ。ちくび飴はまずいよな」

「ちくび飴……ちくびって?」

「女のここについてるやつだよ」

と、赤塚は自分の胸を指差した。

「…………」

「お前、なに、顔を赤くさせてるんだ?」

「いや、べつに」

そういうものとはまったく気づかなかった。

「風紀を紊乱させているよな」

「そ、それは……」

「お前、舐めたのか」

「舐めたといっても、そういう厭らしい気持ちで舐めたわけではありませんよ」

「別に厭らしい気持ちで舐めたっていいんだぞ」

「…………」

「娘が三人いただろう?」

「ええ」

「それぞれの乳首と同じ色かたちをしているらしいんだ」

赤塚は嬉しそうな顔で言った。

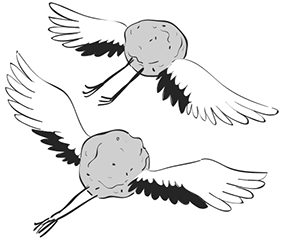

「そういや、つるもどきをつくった坊主がいるらしぜ」

「そういや、つるもどきをつくった坊主がいるらしぜ」

「つるもどき?」

「ああ、がんもどきじゃねえ。つるもどき」

「だが、鶴は禁漁だぞ。食ったら駄目だろう」

将軍の好物らしい鶴を、民は獲って食ったりしてはいけないのだ。

「だから、もどきにしたんだろうが」

「うまいのかね」

「恐ろしくうまいらしいぜ」

この言葉に魚之進と麻次は顔を見合わせた。

恐ろしくうまいもの。

禁漁の鶴に似た味。

しかも、仏の道に通じる精進料理。

![[書影]講談社文庫](content/images/ajimi/book_4.png)

![[書影]講談社文庫](content/images/ajimi/book_1.png)

![[書影]講談社文庫](content/images/ajimi/book_2.png)

![[書影]講談社文庫](content/images/ajimi/book_3.png)