本田伝八は、しばらく見ないうちに、すっかり髪が薄くなっているではないか。

本田伝八は、しばらく見ないうちに、すっかり髪が薄くなっているではないか。

月代がやけに広いどころか、後ろのほうに残る髪の毛を無理やりまとめて前に持って来ているから、ちょん髷というより、頭の後ろから尻尾が生えているみたいなのだ。

──これは訊きにくいな。

まったく予想していないことだった。

そんな波之進の動揺をよそに、本田はてきぱきとそば打ちをつづける。

「訊きたいことがあったら、遠慮なくどうぞ」

と、本田は言った。

やはり仕事なのだから、訊くしかない。

「なんと言うか、本田も同心だから訊くが、禿げそばというものについて訊きたかったんだ」

「禿げそば?」

本田の手が止まり、顔を思い切り強張らせて、

「それでわざわざわたしに?」

と、訊いた。

いい匂いがしてきた。うなぎの匂いである。

いい匂いがしてきた。うなぎの匂いである。

〈うなぎ〉と書いた幟を立てた大きな店だった。

近づくと、かなり繁盛している。

店の中のよく見えるあたりに、品書きのように、

「うなぎのとぐろ焼き」

と、書いてある。

──とぐろ焼きだと?

そんな料理は聞いたことがない。値が二百五十文(およそ五千円)もする。そもそもうなぎは高価な食いものだが、これは高い。

食べている客が何人かいて、どんなものか見ると、うなぎを丸ごと一匹、とぐろを巻かせて皿に載せている。これがうけているらしい。

「おやじ!」

大声がした。漁師の一団らしい。これで刀でも差していれば、海賊に間違えそうな連中である。

「なんです?」

「お前んとこじゃ、ほれ、あれをやらねえのか。くじらの姿焼き!」

「ああ、うちじゃやりません」

このやりとりに、波之進と麻次は目を丸くした。

くじらの姿焼きだって!

「おい、おやじ。いまの話、本当なのかい?」

と、波之進は訊いた。

「うちでやるんじゃないですよ。でも、本当らしいんです」

「姿焼きって、丸ごと焼くのかい?」

「ええ。くじらのまわりで薪を焚いて、焼けてきたところから食っていくらしいですぜ」

「土佐の料理かい?」

「いやあ、土佐にだってそんな料理はありませんよ」

ここの天ぷらは、皿にエビ、きす、あなご、貝柱、いか、の五種類が載って、一人前だった。野菜は入っていない。どれも、江戸前で採れる新鮮なものだった。

ここの天ぷらは、皿にエビ、きす、あなご、貝柱、いか、の五種類が載って、一人前だった。野菜は入っていない。どれも、江戸前で採れる新鮮なものだった。

「ところで、おやじ」

魚之進が声をかけた。

「なんでしょう?」

「うどんの天ぷらってのは揚げられると思うかい?」

「うどんの天ぷら?」

「ああ。揚げたって話があるんだが、ほんとかなと思ってさ」

「つくったことはないが、揚げてみましょう」

おやじは難しいことは言わず、ちょうど家にあったといううどんを使って天ぷらにしてくれた。

「加減は難しいが、こんな感じですかね」

と、出してくれたのは、かき揚げふうでネギが混ざっている。

「これはタレじゃなく、さっと醤油をかけてくったほうがうまいかもしれませんぜ」

言われるままにさっと醤油をかけ、ふうふういいながら口にする。

「うまい」

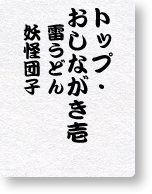

![[書影]講談社文庫](content/images/ajimi/book_4.png)

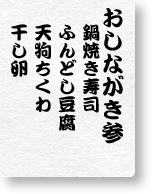

![[書影]講談社文庫](content/images/ajimi/book_1.png)

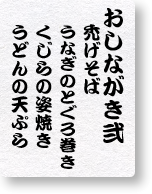

![[書影]講談社文庫](content/images/ajimi/book_2.png)

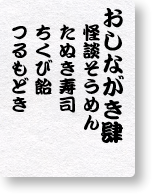

![[書影]講談社文庫](content/images/ajimi/book_3.png)