堂場瞬一(どうば・しゅんいち)

堂場瞬一(どうば・しゅんいち)

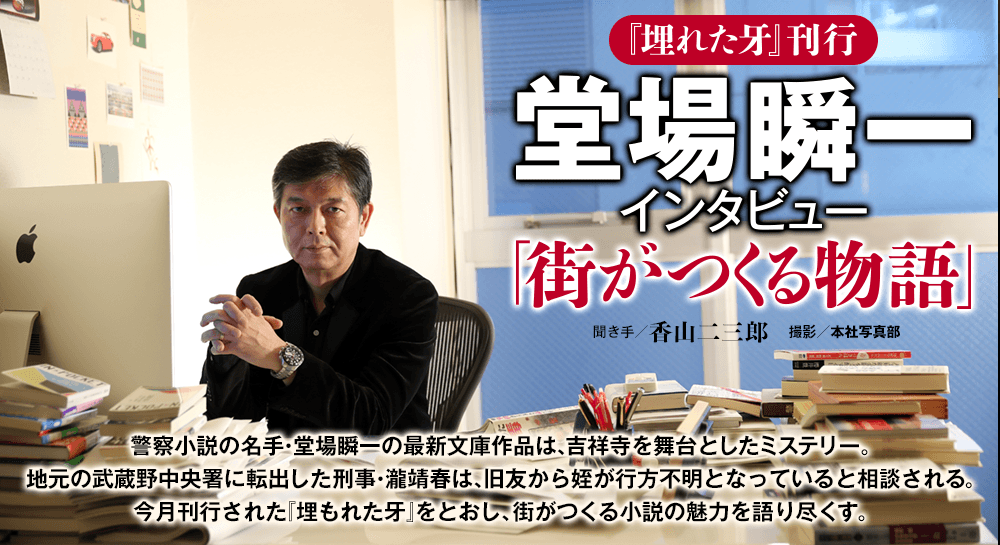

1963年茨城県生まれ。2000年『8年』で第13回小説すばる新人賞受賞。警察小説、スポーツ小説などさまざまな題材の小説を発表している。著書に「刑事・鳴沢了」「警視庁失踪課・高城賢吾」「警視庁追跡捜査係」「アナザーフェイス」「刑事の挑戦・一之瀬拓真」などのシリーズのほか、『八月からの手紙』『Killers』『虹のふもと』など多数ある。

2014年8月には『壊れる心 警視庁犯罪被害者支援課』が刊行され、『邪心』『二度泣いた少女』と続編を発表し、支援課シリーズとして人気文庫書き下ろしシリーズとなっている。近著に『黒い紙』『メビウス1974』『ノスタルジー1972』(アンソロジー、共著)『under the bridge』『社長室の冬』などがある。