読む前から、大きな驚きがあった。当然だろう。「万能鑑定士Q」「探偵の探偵」「水鏡推理」などの現代ミステリー・シリーズで知られる松岡圭祐の最新刊が、歴史小説の大作だったのだ。しかも題材は義和団の乱と、それによる北京の籠城戦である。

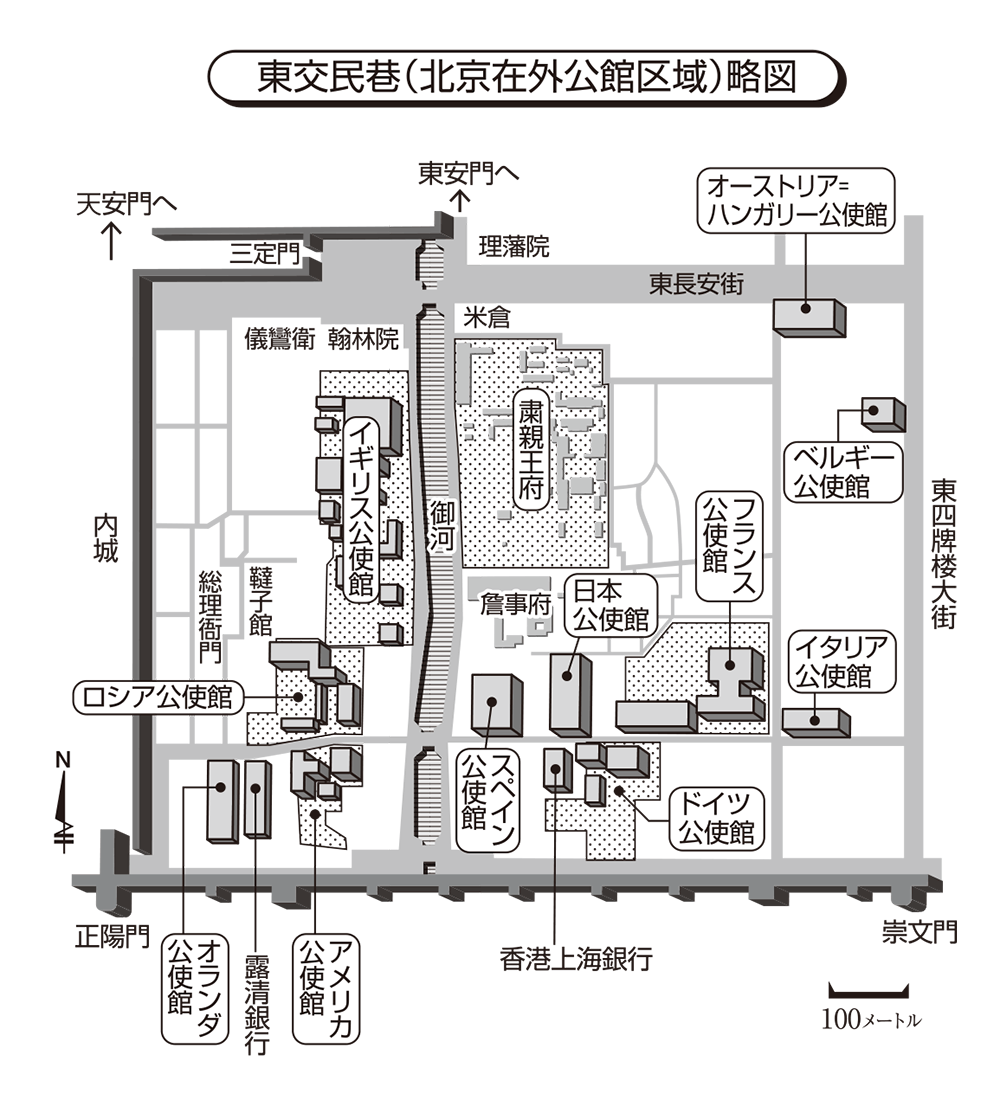

清国末期に起きた義和団の乱は、キリスト教排斥運動に端を発した、民衆の反乱である。しかし北京を包囲した義和団を、西太后が支持したことから、国家間の戦争へと発展。各国の公使館関係者・軍人・民間人が、北京在外公館区域である東交民巷に籠城し、援軍が来るまでの数十日を戦い抜いた。一九六三年に製作されたアメリカ映画『北京の55日』は、この籠城戦を扱ったスペクタクル作品である。日本軍将校の柴五郎を伊丹十三が演じている。とはいえストーリーは欧米人中心であり、そちらの活躍が目立っていた。その籠城戦を作者は、柴五郎が実質的な指揮官である等の史実を踏まえながら、斬新なドラマにしたのである。

義和団の台頭により、不穏な空気が漂う北京。新たな日本公使館付駐在武官として、柴五郎陸軍砲兵中佐が赴任した。腐れ縁の吉崎修成伍長や、上官の池澤幸徳軍曹と共に、公使館の雑用をしている櫻井隆一伍長は、語学が堪能であるため、なにかと柴に同行することになる。しかし、会津出身の柴は弱腰に見え、列強に加わったはずの日本は各国公使からミソッカス扱いされている。さらに公使たちの反応も鈍い。太原県で教会が義和団に襲撃されたとき、関本章介一等書記官の妻が殺され、次女の千代が命からがら難を逃れたという事件が、すでに起きている。長女の章子が、そのことを公使たちに訴えても、いなされるだけだ。

だが、鉄道が破壊され、陸の孤島になった北京に義和団が迫ったことで事態は急変。真の力を見せた柴が実質的な指揮官となり、籠城戦を繰り広げる。その姿に感化された櫻井も、積極的に戦いに身を投じる。複雑に交錯する各国の思惑と、文化の違い。仲のよかった杉山書記生を殺された、櫻井の慟哭。その一件から浮かび上がる、内通者の存在。やってきた海軍軍人との確執。漢人クリスチャンの救出作戦……。さまざまなドラマとエピソードを経て、櫻井は成長していく。そして日本人の、誇るべき在り方が、誰の目にも明らかになっていくのだった。

いったいなぜ作者は、いきなり歴史小説を執筆したのか。そんな疑問は、本を開いてすぐに吹き飛んだ。面白い。とにかく面白いのだ。現代ミステリーで発揮されたリーダビリティは、本書でも健在。主人公の櫻井隆一の視点で、まず北京の状況を分かりやすく説明する。その一方で、柴五郎に対する不信感を掻き立てるのだ。もちろん櫻井が柴に抱く印象は、ストーリーが進むにつれ逆転。ロールモデルとして尊敬するようになる。キャラクターを魅力的に描くには、落としてから上げるという手法がある。それが実に効果的に使用されているのだ。しかも柴の魅力が増すことで、彼に感化される櫻井のキャラクターも強まっていく。相乗効果は抜群だ。

続きを読む日清戦争後、清国白蓮教系の秘密結社の義和拳教徒が武装集団・義和団を組織した。1899年、キリスト教および列国の中国侵略に対抗して山東省で蜂起したのち、1900年北京に入城し各国公使館区域を包囲したため日・英・米・露・独・仏・伊・襖などの列強諸国は連合軍で対抗した。日本では北清事変とも呼ばれる。

明治維新の際、一方的に朝敵との汚名を着せられた会津藩に生まれ、戊辰戦争を生き延びるものの、下北半島の過疎地に移送させられ寒さと飢えに苦しむ少年時代を送る。明治33年(西暦1900年)の義和団事件勃発時は陸軍派遣の新任北京駐在武官であった。

横浜のIT企業社員。中国出張で北京の元公使館地域のホテルを訪問する。高祖父が戦前の軍人・櫻井隆一。

北京に派遣された日本陸軍伍長、24歳。集団行動がやや苦手だが語学は堪能で柴五郎に重用される。長州藩出身。

陸軍砲兵中佐。事変勃発当時は新任の北京公使館付け駐在武官。足並み揃わぬ列強の先頭にたち籠城戦を指揮する。

日本人クリスチャン。教会で礼拝中、黄巾を身にまとった義和団に襲われ母の節を失う。父は関本章介一等書記官。

櫻井隆一と同じ階級の陸軍伍長。中国本土での軍事行動を経て北京に赴任。筋肉質で強面。

厳格を絵に描いたような軍人。陸軍第五師団軍曹。櫻井、吉崎の上官。

北京駐在イギリス公使。列強の事変への対応を協議する中心人物。後の初代駐日公使。

ロシア軍一等兵曹。英語が得意。日本への敵愾心を隠さない。

光緒帝を幽閉し清国の実権を握る。紫禁城で、北京に集結する義和団についての対応を臣下と協議。

西暦1900年春、砂塵舞う北京では外国人排斥を叫ぶ武装集団・義和団が勢力を増していた。暴徒化して教会を焼き討ち、外国公使館区域を包囲する義和団。足並み揃わぬ列強11ヵ国を先導したのは、新任の駐在武官・柴五郎率いる日本だった。日本人の叡智と勇気を初めて世界が認めた、壮絶な闘いが今よみがえる。

柴五郎率いる日本は、世界の先陣を切って義和団から漢人キリスト教徒の救出を試みたが、西太后は列強への宣戦布告を決断し、公使館区域からの24時間以内退去を通告する。沿岸部からの援軍は北京に到着せず、20万人の義和団と清国軍の前に4000千人余りの外国人とキリスト教徒の命は風前の灯火となる。果たして彼らの運命は?

この本は日本人礼賛というよりも、現代の日本人への警鐘だと思います。まず、読みやすさに驚きます。歴史が苦手でも、義和団事件を全く知らなくても、実在したという魅力的な登場人物が、1900年の北京へと連れて行ってくれます。今まさに世界が直面している、宗教が関係するテロ事件・排外主義・貧困への不満・領土問題……その全てが1900年にも存在することで、一層身近に、危機感を感じながら読み進めることができます。惑わされず真実を見極めること、戦わずにすむように学ぶこと、自分を知り相手を知り、世界を知ることが、いつの時代も必要だと痛感する1冊です。

(40代・女性)義和団事件。世界史の教科書には必ず載っている、日本をはじめとする八ヶ国連合軍が、義和団と手を結んだ西太后率いる清軍を制圧した歴史的事件。それがこんなにも、ドラマチックな、ひたむきで熱い物語になるとは、読みはじめたときには予想だにしていなかった。かといって、ただ愛国心にあふれ戦前の日本を正当化するような物語かというと、そんなことはない。現代を生きるわたしたちにも、彼らが長い時間かけて育てあげ、伝承してきた武士道精神が、確かに根づいている。彼らの勇気に胸を打たれると同時に、日本人として生きる覚悟を、教えてもらったように思う。

(10代・女性)大好きな松岡圭祐さんが初めて書かれた歴史小説。これはもう読むしかありません。

松岡さんの作品にはいつも読者を励ますような優しさが感じられます。それが『黄砂の籠城』にもありました。

「立派な人たちに受けいれられているこの日々を尊んで生きよう。でなければ、人の一生はあまりに虚しすぎる。」苦難の中で、それでも前を向こうとする主人公の姿に勇気づけられました。「今度カフェで会ったら、ひとつのテーブルを囲むか。ガキみたいに奪いあったりせずに」百回戦争反対を叫ぶより、この一編の物語を読んでもらうほうが、ずっと説得力あります。櫻井たちが守ろうとしたものを、私も守りたい、と強く思いました。

百年余り前、本当にこんな事が有ったのか──。義和団事件という名前は知っていても、北京のその事件の場に日本人が多数いたとは知りませんでした。作者初の史実に基づく歴史小説との事ですが、その世界に引き込まれます。状況説明が続く中でも読むのに苦痛を与えない所はやはり作者故でしょうか。多くの犠牲を出しながら軍人も、義勇軍も、人を守るため必死に生きた人々が確かにそこに居ました。最後に収められた英国マクドナルド公使の言葉が重く感じます。こういった賛辞をついつい斜めに見てしまいがちな自分を恥じつつ、百年以上前、確かに生きた人々に想いを馳せています。

(40代・女性)「日本という国に生きる子や孫のために」、「人々の幸せな暮らしと平穏が保たれる近代国家となるために」…柴五郎中佐はこう語る。

歴史の教科書ではおそらく数行の義和団事件にフォーカスを当て、かつそこで行われた戦いのみならず、その中で苦悩する一般人の姿や、他国の人々との交流における葛藤までを描ききったことに驚かされる。丁寧な描写によって、1900年の清国・北京の光景が目に浮かぶようであり、人々の息づかいさえすぐそこに感じられる。また、ミステリ要素を織り交ぜた圧倒的なエンタテインメント性は、松岡圭祐作品ならではと言えるだろう。そしてこの作品は視点人物である櫻井伍長の成長物語でもあると思うが、その姿に近代日本の成長を重ね合わせることができるように感じた。冒頭で引用した柴中佐の言葉を改めて読むとき、現代の日本や世界の情勢を思うと、単なる歴史上の一事件ではないのだと強く思わされる。

松岡さんらしい、細かい描写がまるでドキュメント映画のようで、読者の視線となる櫻井伍長の主観は極力そぎ落とされ、ただ淡々と話が進んでいく。ミステリー部分もあり、読み手のこちらに息をするのを忘れさせる要素がふんだんに盛り込まれていた。歴史とは年号と事件の名前だけではない。そこに生きた人がいた。誰がどのような目的で、どのように生きたのか…こそが歴史なのではないだろうか。改めて、日本人であることに誇りを持ち、胸を張って、誰かの為になれるよう生きてみたい。

(40代・女性)史実の戦いを描いたものに不謹慎かもしれないが、松岡エンタテイメントの筆が加わり、思わず言ってしまう「面白い!」。

尻尾を掴めない内通者が誰なのか、最後の最後まではらはらし通しだった。実際の出来事よりもしかしたら多少美化されているのかもしれない。けれど、松岡さんが書きたかった事・読み手に伝えたかった事は、もっとずっと本質的なものなのかと感じた。民族的な美徳。薄れていっている気がしてならないそれをどうすれば取り戻せる日本になるのだろう。“飢える。暑い。痛い、辛い、なにより怖い。殺した敵を人と意識すると耐えがたい気分にさいなまれる。不快な感情ばかりが渾然一体となって心を蝕んでいく。ほかにはなにも感じない。”(P254)

戦地の人びとの“不快な感情”は、どの戦争だってきっと同じだ。この作品は、有事の際にどう動くかを示すひとつの例という見方もできるけれど、むしろ反戦を訴える作品だと受け取りたい。

外国人排斥を主張し武装蜂起を行った義和団と清国正規軍に囲まれ追い詰められていく外国公使館区域、そこで籠城する各国大使館関係者と軍人達の壮絶な攻防がリアリスティックに描かれていた。この国際情勢の狭い縮図の中に置かれた駐在武官・柴五郎を中心とする日本人たちは、生命の危機が迫る壮絶な環境の中でも、自らの犠牲を省みず大局的な視点で冷静に状況を打破する力を発揮していた。描かれていた一連の行動力が日本人の美徳に裏打ちされており、それが各国に賞賛されたことを体感させられる壮大な作品だった。また同時に戦いの息詰まる攻防、戦略が細部に渡ってスリリングに描かれており、最後に大きな展開を見せる地下道での作戦の成否を見届けたくさせられ、ページを捲る速度も加速させられた。

(40代・男性)高校生の頃に見た映画「北京の55日」を思い出した。チャールトン・ヘストンが大活躍をするハリウッド大作だった。ヘストンにエヴァ・ガードーナーが色を添える。欧米列強による中国への帝国主義的進出と強引なキリスト教布教に対する、民衆の怒り不満が背景にあることは無視され、暴徒に蹂躙されようとする外交団と居留民を救うために英雄的に戦う列強守備隊の奮闘ぶりが描かれていた。しかも実質的に籠城を支えたのは日本軍守備隊とその指揮官柴中佐であった。そこには帝国主義的アジア進出への批判は一切なかった。いかにもアメリカ好みの解釈だが、本書では史実を踏まえつつもふくらまし方が巧みで、如何にもあったかのように胸を躍らせハラハラドキドキさせられる。柴中佐だけではなく兵士からの視点も組み込まれ、骨太で読ませる要素たっぷり、次はどうかとページを捲らされる。史実により近いもう一つの「北京の55日」である。

(70代・男性)『黄砂の籠城』は、人気作家・松岡圭祐氏が作家キャリアの中で初めて書いた史実を元にした歴史小説です。「義和団事件」って、皆さん覚えていらっしゃいますか? 日本史でも世界史でも教科書にでてくる歴史上大きな出来事ですが、詳しいことまではご存じない方も多いかもしれません。列強と中国清国が真っ向から対決し、アジアの20世紀の転換点となった大きな事件で、北京滞在の外国人は清朝に包囲され、2ヵ月に及ぶ籠城戦を余儀なくされました。そこで中心となって活躍したのが、実は日本人なのです。

戦後きちんと振り返られなかった、世界で初めて本当に日本人が認められた出来事を、松岡氏は手に汗握る最高のエンタテインメント作品に仕上げました。読み出したらもう止まりません。読者の時空はすぐ1900年の北京です。講談社文庫の人気ラインアップ『永遠の0(ゼロ)』に負けないくらいの壮絶な日本人の勇気を、『蒼穹の昴』に負けないくらい当時の錯綜した中国の有り様を、『黄砂の籠城』はリーダビリティ満点に描きます。